Rekuperation: Bedeutung, Nutzen, Vorteile und Grenzen

03.04.2025 · Elektromobilität

Von Marc Cousins

Die effiziente Nutzung von Energie ist einer der Schlüsselfaktoren bei der Elektromobilität. So kommt in diesem Sinn der sogenannten Rekuperation eine entscheidende Bedeutung zu. Durch die smarteEnergierückgewinnung lässt sich Energie während der Fahrt zurückgewinnen.

Wir zeigen dir, was die Rekuperation beim E-Auto ist und welche Vorteile, aber auch Grenzen sie hat.

Was bedeutet Rekuperation?

Rekuperation bezeichnet die Rückgewinnung von Energie, die ohne diesen Prozess ungenutzt verloren gehen würde. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen „recuperare“ und bedeutet übersetzt „zurückgewinnen“ oder „wiedererlangen“.

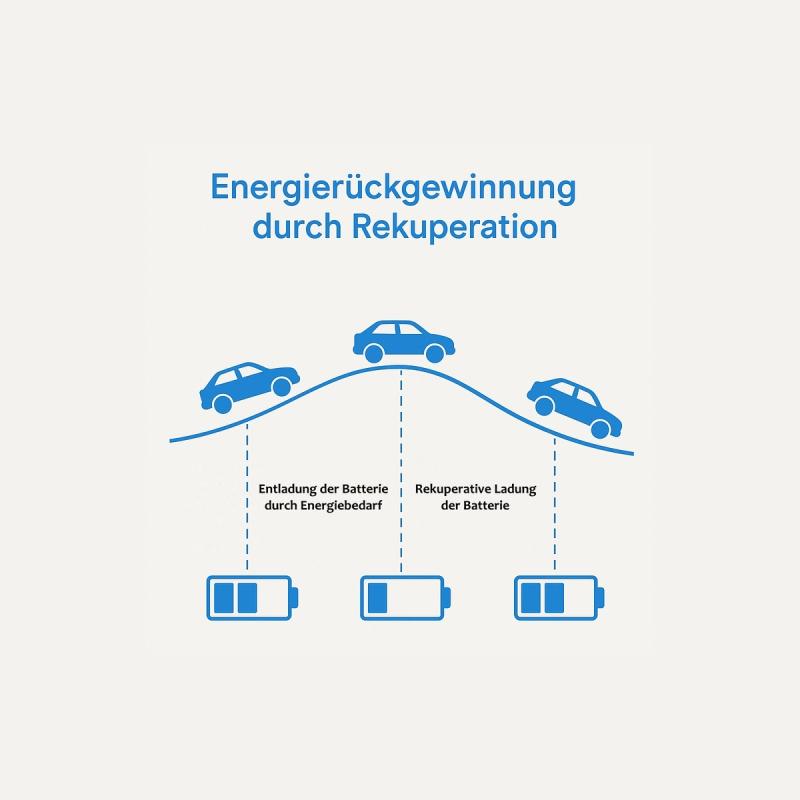

Im Zusammenhang mit Herausforderungen der E-Mobilität beschreibt Rekuperation die Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie. Letztere kann anschließend gespeichert und erneut genutzt werden. Das ist ausgesprochen praktisch, denn wenn du die Rekuperation deines E‑Autos optimal nutzt, kannst du rund 20% Energie einsparen und damit deine E-Auto-Reichweite erhöhen.

Wo kommt Rekuperation zum Einsatz?

In erster Linie ist die Rekuperation eine technisch sinnvolle Lösung, um die Reichweite von E-Autos zu erhöhen. Ebenso kommt sie bei Hybridfahrzeugen – sowohl Plug-in- als auch Vollhybrid-Autos – zum Einsatz. Dadurch wird die Batterie während der Fahrt ohne großen Aufwand aufgeladen.

Auch der Schienenverkehr nutzt die Vorteile der Rekuperation: Hier wird die Bremsenergie wieder ins Stromnetz zurückgespeist. Selbst bei einem E‑Bike mit Rücktrittsbremse kannst du dank Rekuperation den Akku während des Bremsens aufladen.

Wie funktioniert Rekuperation?

Am einfachsten lässt sich die Rekuperation anhand eines simplen Beispiels erklären: Stell dir ein Fahrrad mit einem Dynamo vor. Wenn du in die Pedale trittst, wandelt der Dynamo die Bewegungsenergie des Rads in elektrische Energie um, die die Lampe zum Leuchten bringt. Ähnlich arbeitet auch ein Elektromotor während der Rekuperation in Elektro- oder Hybridfahrzeugen.

Im Fahrbetrieb wird elektrische Energie aus der Batterie genutzt, um den Elektromotor anzutreiben. Dieser wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie um. Beim Bremsen oder Bergabfahren arbeitet der Elektromotor hingegen umgekehrt: Er funktioniert wie ein Generator, der Bewegungsenergie aufnimmt und in elektrische Energie zurückführt. Diese Energie wird in der Fahrzeugbatterie gespeichert und steht anschließend wieder zur Verfügung. Zudem wird die dabei verlängert.

Wie hoch ist der Wirkungsgrad bei der Rekuperation?

Der Wirkungsgrad der Rekuperation hängt vom Fahrzeugtyp und dem genutzten System ab. Du kannst jedoch getrost mit einem Wirkungsgrad von rund 60 % bis 80 % rechnen. Das bedeutet, dass dieser Anteil der beim Bremsen freigesetzten Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt und in der Batterie gespeichert wird. Verluste entstehen hauptsächlich durch die Wärmeentwicklung im Elektromotor, in der Leistungselektronik und bei der Speicherung in der Batterie.

Die genaue Effizienz hängt zudem von weiteren Faktoren ab, wie der Batteriekapazität, der Leistung des Elektromotors und den Fahrbedingungen. Hersteller moderner Elektro- und Hybridfahrzeuge bemühen sich, den Wirkungsgrad der Rekuperation durch Optimierungen stetig zu erhöhen, um möglichst viel Energie zurückzugewinnen.

Gibt es auch Rekuperation bei Verbrennungsmotoren?

Ja, auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gibt es Ansätze zur Nutzung von Rekuperation. Allerdings ist dies nur in eingeschränktem Umfang und meist in Verbindung mit Zusatztechnologien möglich. Während die klassische Rekuperation bei Elektrofahrzeugen primär durch den Elektromotor erfolgt, sind bei Verbrennungsmotoren zusätzliche Systeme erforderlich, um Bewegungsenergie zurückzugewinnen.

Ein Beispiel: Einige Hochleistungsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor nutzen das KERS (Kinetic Energy Recovery System), ein System, das ursprünglich aus der Formel 1 stammt. Hierbei wird Bewegungsenergie entweder mechanisch in einem Schwungrad oder elektrisch in einer Batterie gespeichert und anschließend genutzt, um zusätzliche Leistungsenergie bereitzustellen.

Eine weitere spezifische Form der Energiegewinnung bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist die Nutzung der Abgaswärme-Rekuperation. Hierbei wird die Wärmeenergie, die normalerweise durch die Auspuffgase verloren geht, zurückgewonnen und in nutzbare Energie umgewandelt.

Es gibt auch thermoelektrische Generatoren, die den Temperaturunterschied zwischen Abgasen und der Umgebung nutzen, um elektrische Energie zu erzeugen.

Wenn moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren intelligente Lichtmaschinen verwenden, kann kinetische in elektrische Energie umgewandelt werden, insbesondere beim Verzögern oder Bergabfahren.

Die Energierückgewinnung bei reinen Verbrennungsmotoren ist im Vergleich zu Elektro- oder Hybridfahrzeugen deutlich weniger effizient, da sie in erster Linie auf mechanischen oder thermischen Prozessen basiert. Zudem erhöht die Integration von Rekuperationssystemen die Komplexität und die Kosten der Fahrzeuge. Sie sind daher ein ergänzendes Feature, das selten als Hauptstrategie zur Energiegewinnung eingesetzt wird.

Warum ist Rekuperation bei einem E-Auto so wichtig?

Der Fokus der Rekuperation liegt auf der Erhöhung der Energieeffizienz des E-Autos sowie der Steigerung der Reichweite. Elektroautos sind auf elektrische Energie angewiesen, die in ihrer Batterie gespeichert ist. Anders als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die schnell durch Tanken „nachgeladen“ werden können, hängt die Attraktivität eines E-Autos stark von seiner Reichweite und der Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur ab. Hier spielt die Rekuperation eine zentrale Rolle, da sie es ermöglicht, einen Teil der sonst verlorenen Energie zurückzugewinnen. Im Umkehrschluss musst du seltener eine Ladestation aufsuchen.

Besonders im urbanen Umfeld mit häufigem Anhalten und Anfahren zeigt sich der Nutzen der Rekuperation. Beim Abbremsen an Kreuzungen oder im dichten Verkehr kann ein erheblicher Teil der Energie zurückgewonnen werden. In diesen Situationen hat ein E-Auto mit Rekuperation deutliche Vorteile gegenüber einem Verbrenner, der beim Bremsen ausschließlich Energie verliert.

Denke auch an den Verschleiß: Rekuperation hat den Vorteil, dass sie die Bremsen schont, weil der Elektromotor als Generator arbeitet und das Fahrzeug abbremst. Dadurch halten die Bremsbeläge länger, was nicht nur die Wartungskosten senkt, sondern auch zur Nachhaltigkeit beiträgt, da weniger Verschleißmaterial entsteht.

Ein besonderes Plus: Moderne Elektroautos bieten oft verschiedene Modi für die Rekuperation. Diese reichen von schwacher Rekuperation, bis hin zu starker Rekuperation, die das Fahrzeug deutlich abbremst und fast wie eine Bremse wirkt. Letzteres wird auch als „One-Pedal-Driving“ bezeichnet, da der Fahrer hauptsächlich das Fahrpedal nutzt, um zu beschleunigen oder zu verzögern.

Wo stößt die E‑Auto-Rekuperation an ihre Grenzen?

Obwohl die Rekuperation zahlreiche Vorteile für Elektrofahrzeuge mitbringt, gibt es einige Begrenzungen, die ihre Effizienz und Wirkung einschränken können.

Zum einen ist da die Batterie eines Elektrofahrzeugs, die nur eine begrenzte Kapazität hat, um Energie zu speichern. Wenn die Batterie nahezu vollständig geladen ist, kann keine zusätzliche Energie durch Rekuperation aufgenommen werden. Dies ist vor allem bei langen Bergabfahrten oder direkt nach dem Ladevorgang problematisch, da die Bewegungsenergie in solchen Fällen nicht zurückgewonnen werden kann. In solchen Situationen greift das Fahrzeug auf mechanische Bremsen zurück, wodurch die Rekuperation keinen zusätzlichen Nutzen bringt.

Ebenso hängt die Effektivität der Rekuperation stark von den Fahrbedingungen ab. Im Stadtverkehr oder in bergigen Regionen, wo häufig gebremst oder verzögert wird, gewinnt die Rekuperation in der Regel große Energiemengen zurück. Auf Autobahnen oder auf Strecken mit gleichmäßiger Geschwindigkeit gibt es jedoch nur wenige Gelegenheiten zur Energiegewinnung. Daher ist der Beitrag der Rekuperation zur Reichweitenverlängerung in solchen Fällen geringer.

Die Energiemenge, die durch Rekuperation zurückgewonnen werden kann, wird ferner durch physikalische Gesetze begrenzt. Ein Teil der Bewegungsenergie geht durch Reibung und Luftwiderstand während der Fahrt verloren, sodass nur ein Teil der Bremsenergie tatsächlich für die Umwandlung in elektrische Energie zur Verfügung steht. Außerdem gibt es Umwandlungsverluste, da die Rückgewinnung und Speicherung der Energie nicht vollständig effizient erfolgen.

Zusätzlich spielen technische Einschränkungen, persönliches Fahrverhalten, die Alterung der Batterie sowie das Fahrzeuggewicht eine Rolle.

Doch eines steht fest: Die Vorteile der Rekuperation überwiegen ihre Begrenzungen bei weitem.

Rekuperation: Vorteile mit der THG-Prämie kombinieren

Die THG-Prämie richtet sich an Elektroautobesitzer, wie vielleicht dich, und sorgt dafür, dass du die CO₂-Einsparungen deines Fahrzeugs – auch teilweise aus Rekuperation – monetarisieren kannst. Da Elektrofahrzeuge keine direkten Emissionen verursachen, kannst du die Emissionseinsparungen zertifizieren lassen und an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen. Der dadurch generierte Erlös belohnt dich für die Wahl eines klimafreundlichen Fahrzeugs. Den gesamten Prozess übernehmen wir für dich.

Die Kombination von THG-Prämie und Rekuperation macht das Elektroauto besonders attraktiv: Rekuperation senkt die Betriebskosten, indem sie Energie zurückgewinnt, während die THG-Prämie eine direkte finanzielle Entlastung schafft. Zusammen fördern sie nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Umweltfreundlichkeit, und machen die Elektromobilität zu einer noch besseren Alternative gegenüber konventionellen Fahrzeugen.

Wenn du privater E‑Auto‑Besitzer, Flottenbetreiber im Unternehmen oder ein Betreiber öffentlicher Ladepunkte bist, teilen wir dir per E‑Mail oder auf unserer Website gern mehr über die THG-Quote 2025 mit. Wir informieren nämlich nicht nur über spannende Themen wie die Rekuperation, sondern insbesondere über alle Modalitäten und Möglichkeiten der THG-Prämie.

Das sagen unsere Geschäftspartner und Kunden über uns.

Was Dich noch interessieren könnte:

Wir haben alle weiteren Informationen für Dich in unseren FAQ zusammengetragen.

Wähle eine Kategorie

Was versteht man unter dem THG-Quotenhandel?

Der THG-Quotenhandel liegt der THG-Quote zugrunde. Unternehmen, wie Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe, (z. B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu reduzieren.

Im Jahr 2030 soll dieser Satz bei 25 % liegen. Bei Nichteinhaltung der Quote wird eine Strafzahlung (Pönale) für jede nicht eingesparte Tonne CO2 fällig. Die Pönale ist wesentlich teurer: Aktuell liegt sie bei 600 € pro Tonne ausgestoßenem CO2.

Die THG-Quoten von Dritten wie z. B. E-Mobilisten aufzukaufen, wenn quotenverpflichtete Unternehmen ihre THG-Quote nicht durch andere Maßnahmen, wie z. B. das Beimischen von Ökokraftstoffen erfüllen können, bildet die Nachfrage im THG-Quotenhandel.

Auf welcher Gesetzesgrundlage werden die Zertifikate der THG-Quote ausgegeben?

Die THG-Quote ist durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV Nr. 38) geregelt. Gemäß der 38. Bundes-Emissionsschutzverordnung ist das Umweltbundesamt für die Prüfung der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zuständig und zertifiziert die von carbonify eingereichten THG-Quotenanträge.

An wen wird die THG-Quote verkauft?

Hauptsächlich sind es Mineralölkonzerne, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen der THG-Quote jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz zu mindern.

Halten die quotenverpflichteten Unternehmen sich nicht an Ihre Quote, wird eine Strafzahlung für jede nicht eingesparte Tonne CO2 in Höhe von 600 € pro Tonne CO2 fällig.

Ein Quotenverpflichteter hat unterschiedliche Erfüllungsoptionen, um die Anforderungen der THG-Quotenerfüllung zu bewerkstelligen. Insbesondere ist es der Verkauf von Biokraftstoffen, wie z. B. E10 oder E5 an der Tankstelle.

Da die THG-Minderungsquote in den vergangenen Jahren jedoch bedeutend gestiegen ist und bis 2030 auf 25 % steigen wird, schaffen Mineralölkonzerne es nicht allein durch den Verkauf von Biokraftstoffen die Anforderungen zu erfüllen, sodass Strafzahlungen drohen. Deswegen werden THG-Quotenmengen durch öffentliche Ladeinfrastruktur generiert oder die eingesparten CO2-Emissionen von Privatpersonen oder Unternehmen gekauft.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.

Für welchen Zeitraum kann die THG-Quote von E-Mobilisten und Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden?

Die THG-Quote kann einmal pro Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragt werden. Gesetzlich ist das Instrument bis 2030 vorgesehen.

Weitere Fragen?

Schreib uns!

Mit unserem kompetenten Team kommst Du immer ans Ziel! Schreib uns gerne Dein Anliegen und Du kriegst werktags innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.