Brennen E-Autos häufiger als Verbrenner? Stimmt das wirklich?

21.08.2023 · Elektromobilität

Von Marc Cousins

Elektroautos stehen medial immer wieder im Zusammenhang mit spontanen Bränden, unlöschbaren Feuern und erhöhter Gefahr, die von Batterien ausgehen solle. Doch wie viel Wahrheit steckt tatsächlich dahinter?

E-Autos brennen wirklich häufiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor?

Die jährlichen Untersuchungen des US-Versicherers AutoinsuranceEZ haben erst kürzlich bestätigt, dass Elektroautos ein deutlich geringeres Brandrisiko haben als Verbrenner und Hybridfahrzeuge. In ihrer Studie traten bei 100.000 elektrischen Fahrzeugen „nur“ 25 Brände auf, während es bei Verbrennern 1.530 und bei Hybriden sogar 3.475 sind. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbrenner in Flammen aufgeht, rund 61,2-mal höher als bei einem E-Auto. Das Ergebnis zeigt letztlich ein umgekehrtes Bild: Verbrenner brennen häufiger als E-Autos.

Rein statistisch gesehen ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass ein Elektroauto selbst nach einem Unfall in Brand gerät, was der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aufzeigt. Dieser verzeichnet jährlich etwa 15.000 Fahrzeugbrände und 25.000 Schmorschäden durch Kurzschlüsse, während die Polizei rund 2,2 Millionen Verkehrsunfälle registriert. Somit ist das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, 55-mal höher als das eines Fahrzeugbrands.

Und selbst zahlreiche Experten widerlegen die Theorie, dass E-Autos häufiger brennen als andere Fahrzeuge. In zahlreichen Tests haben diese keine erhöhte Brandgefahr bei Elektroautos festgestellt. Crashtests von Organisationen wie dem ADAC und der DEKRA zeigen, dass elektrische Fahrzeuge in Sicherheitsfragen mindestens ebenso gut abschneiden wie Verbrenner – teilweise sogar besser.

Gründe: Warum ein E-Auto brennen kann

Hier kann man in Sachen Brandursachen kaum von Autos mit Verbrennungsmotor unterscheiden. Technische Fehler, mangelhafte Verarbeitung, beschädigte Isolationen von Kabeln durch z. B. Mader, oder unzureichende Wartung können die Ursache von Autobränden sein. Das bedeutet aber unlängst nicht, dass E-Autos häufiger brennen als Verbrenner oder Hybride.

Denn die meisten Ursachen können dabei jeder Antriebsart zugeordnet werden. Bei E-Autos kommt eine beschädigte Batterie als mögliche Brandursache hinzu. Dahingegen kann sich kein Treibstoff entzünden. Brände bei Elektroautos entstehen meist infolge schwerer Unfälle, bei denen die Batteriezellen beschädigt werden. Auch ein Überschlag des Fahrzeugs, undichte Lithium-Ionen-Akkus, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen oder ein defektes Ladekabel können dazu führen, dass ein Elektroauto brennt. Allerdings ist eine vorschriftsgemäß installierte Ladeinfrastruktur mit isolierten Kabeln ausgestattet und unterliegt einer regelmäßigen Wartung des Betreibers.

Unsachgemäßes Laden ohne Einhaltung der Sicherheitsstandards kann ebenfalls eine erhöhte Brandgefahr mit sich bringen. Besser: Lithium-Ionen-Akkus in Räumen mit Rauchmeldern aufladen.

Eine spontane Selbstentzündung tritt jedoch äußert selten auf und es müssten massive Baufehler und Batterieschäden vorliegen. E-Autos sind eigensicher ausgelegt, sodass der Stromfluss direkt unterbrochen wird, falls die Sensorik einen Defekt erkennt. Dazu aber im nächsten Abschnitt mehr.

Brennen E-Autos schneller? Der Schutz der Batterie

E-Autos brennen weder häufiger noch schneller als andere Fahrzeuge. Das liegt vor allem daran, dass elektrische Fahrzeuge heute mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet sind, die das Brandrisiko minimieren. Wie? Bei einem Unfall deaktivieren sogenannte Crash-Sensoren sofort das Hochvoltsystem, indem sie die Batterie über einen Notfallschalter von anderen Hochvoltkomponenten trennen. Dadurch kann ein Brand nur entstehen, wenn die Schutzmechanismen der Batterie selbst beschädigt werden. Um das Risiko weiter zu reduzieren, werden umfassende Maßnahmen zum Schutz des Akkus laufend weiterentwickelt.

Gut zu wissen: In Crashtests müssen Elektrofahrzeuge die gleichen Standards erfüllen wie Verbrenner, mit besonderem Augenmerk auf die Batterie. Bisher haben E-Autos in europäischen NCAP- und ADAC-Tests durchweg positive Ergebnisse erzielt. Obwohl Unfälle und Brände nie ganz auszuschließen sind, brennen E-Autos nicht häufiger, da dafür sehr spezifische Bedingungen erforderlich sind – etwa ein starker Aufprall an einer kritischen Stelle, der die Batterie verformt und einen „Thermal Runaway“ auslösen könnte. Bei einem Thermal Runaway handelt es sich um einen unkontrollierten, sich selbst beschleunigenden Temperaturanstieg in einer Batterie, insbesondere bei Lithium-Ionen-Akkus.

E-Autos brennen anders: Rettungskräfte vor Herausforderungen

Es finden für Rettungskräfte bundesweite Schulungen über Praktiken an Unfallstellen, bei denen E-Autos involviert sind, statt. Auch der deutsche Feuerwehrverband hat das Interesse, neue Löschtechniken zu etablieren, damit Rettungskräfte adäquat auf in Brand geratene Elektrofahrzeuge reagieren können, selbst wenn E-Autos nicht häufiger brennen als Verbrenner, brennen sie anders.Überwiegend brennen E-Autos wegen eines Unfalls. Die Feuerwehr benötigt bis zu 11.000 Liter Wasser, um die Batterie eines brennenden E-Autos zu kühlen. Zum Vergleich: Beim Verbrenner sind es ungefähr 2.000 Liter Wasser.

Es sind auch neue Technologien in der Entwicklung und teilweise schon im Einsatz. Ein Lösch-Container ist eine Metall-Box, in die das E-Auto eingeschlossen wird. Dadurch, dass sie mit Wasser gefüllt wird, kann der Akku schneller abkühlen.

Es geht auch günstiger und wassersparender: Die “Recover E-Bag” benötigt nur 2.000 Liter Wasser und kostet nur ein Bruchteil vom Lösch-Container.

Ersthelfer an der Unfallstelle: E-Auto steht nicht unter Strom

Durch die bereits erwähnten eigensicheren Systeme, die in jedem E-Auto verbaut sind, werden bei einem Unfall oder einer Panne alle Stromflüsse unterbrochen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man allerdings die Finger von den orangen Kabeln lassen, denn das sind die Hochvolt Kabel.

Erste Hilfe beim Brennen eines E-Autos kann wie bei Verbrennern unter Beachtung der eigenen Sicherheit geleistet werden. Man braucht keine Angst vor Stromschlägen zu haben. Bei einer Panne kann der ADAC kontaktiert werden. Die Mitarbeiter von der Pannenhilfe kennen sich bestens aus.

Im Brandfall gilt aber: Nicht mit einem Handfeuerlöscher arbeiten! Rettungskräfte kontaktieren und an der Unfallstelle in sicherer Entfernung warten, ist hier der richtige Weg.

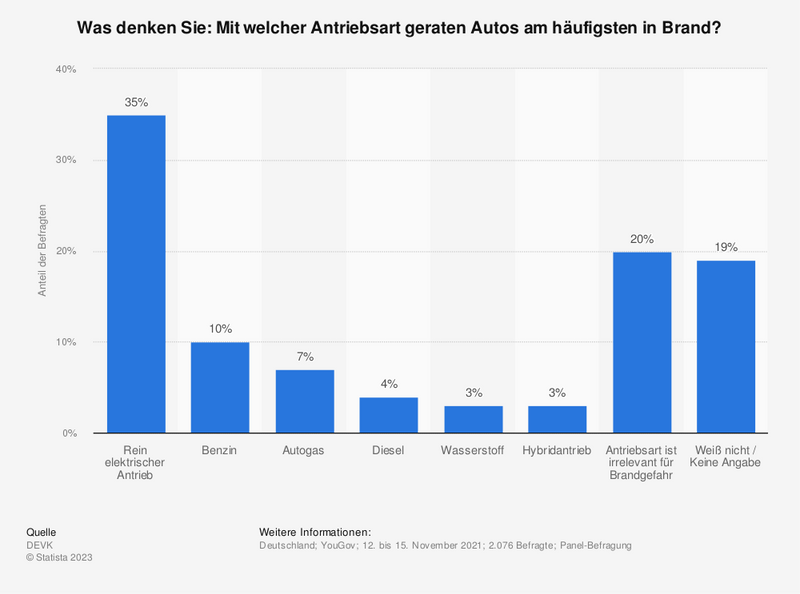

Zwischen Einschätzung und Realität: Wie viele E-Autos brennen tatsächlich?

Laut der neuesten Statistik des Amts für Katastrophenschutz und Notfall in Norwegen sind es die Verbrenner, die häufiger brennen als E-Autos. Nämlich etwa 20-mal mehr! Und da Norwegen das Land mit der höchsten BEV-Dichte der EU ist, sollten wir diese Zahlen genauer betrachten.

Bei E-Autos waren es gerade einmal 19, wohingegen es bei den Verbrennern schon 398 Fahrzeuge in 2023 waren. Auch im Vorjahr waren es 22 BEV gegenüber 703 Verbrennern. Eine doch recht klare Diskrepanz zu den Mythen, welche im Netz kursieren und zeigt: Nein, E-Autos brennen nicht häufiger.

Was carbonify über E-Auto-Brände denkt: kaum Unterschiede und unbegründete Sorgen

In der Geschichte der Menschheit wurden neue Erfindungen und Technologien grundsätzlich zunächst mit Skepsis beäugt. So war es mit der Eisenbahn, der Dampfmaschine und auch kürzlich mit dem Smartphone.

E-Autos sind eine Innovation und erst ein paar Jahre in aller Munde, daher wird medial von E-Autos berichtet, dass diese häufiger brennen als herkömmliche Verbrenner. Dementsprechend wirkt es so, als würden E-Autos öfter brennen, obwohl die Zahlen belegen, dass es nicht so ist – ganz im Gegenteil!

Es gibt keinerlei Hinweise, dass Elektrofahrzeuge eine höhere Brandgefahr aufweisen. Sie unterliegen streng geprüften Standards und werden im Prüfstand vor Markteinführung umfassend auf die Probe gestellt. Auch wird jedes E-Auto nach Fertigstellung im Werk auf Mängel überprüft. In der Prozedur unterscheidet sich das E-Auto von einem Verbrenner nicht.

Zudem müssen sich Pannenhelfer, Rettungskräfte und Werkstätten an die Technologie anpassen, was ohnehin bei jeder technischen Entwicklung der Fall ist.

Allgemein kann man festhalten, dass E-Autos nicht häufiger brennen und Autobrände generell extrem selten sind. Sollte man doch Sorgen vor einem brennenden Auto haben, wäre der Griff zum E-Auto sogar die beste Wahl! E-Autos brennen entgegen dem Mythos einfach seltener als Verbrenner.

FAQ: Brennen E-Autos häufiger?

Was sollte ich bei einem Unfall oder einer Panne mit einem E-Auto beachten?

Bei Unfällen oder Pannen mit Elektrofahrzeugen sollten die Hochvoltkomponenten, die durch orangefarbene Markierungen gekennzeichnet sind, niemals berührt werden. Das ist ausschließlich Fachexperten vorbehalten. Erste Hilfe kann dennoch wie bekannt geleistet werden. Wer kann, sollte zudem auf Anzeichen eines möglichen Brandes wie ungewöhnliche Gerüche, Funkenbildung oder knisternde Geräusche achten.

Was ist eine Rettungskarte und warum ist sie wichtig?

Eine Rettungskarte enthält wichtige Informationen für Einsatzkräfte, um das Hochvoltsystem sicher abzuschalten und Schneidewerkzeuge gefahrlos einzusetzen. Sie sollte hinter der Sonnenblende auf der Fahrerseite platziert werden, um im Notfall schnell zugänglich zu sein. Rettungskarten können online heruntergeladen werden, beispielsweise über den ADAC.

Wie kann ich mich bei einem Brand in meinem E-Auto schützen?

Im Falle eines Fahrzeugbrandes ist es wichtig, sich sofort in Sicherheit zu bringen und den Rettungsdienst zu alarmieren. Eigene Löschversuche sollte man vermeiden, insbesondere unter Verwendung von flüssigen Löschmitteln. Die Brandbekämpfung ist stets professionellen Einsatzkräften zu überlassen.

Wie kann ich die Brandgefahr beim Laden meines E-Autos verringern?

Das Elektrofahrzeug sollte ausschließlich an einer Wallbox geladen werden und nicht an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose. Es ist ferner ratsam, die elektrische Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Ist die Ladestation innerhalb eines Gebäudes installiert, sollten Pulverlöscher in der Nähe bereitgestellt werden.

Das sagen unsere Geschäftspartner und Kunden über uns.

Was Dich noch interessieren könnte:

Wir haben alle weiteren Informationen für Dich in unseren FAQ zusammengetragen.

Wähle eine Kategorie

Was versteht man unter dem THG-Quotenhandel?

Der THG-Quotenhandel liegt der THG-Quote zugrunde. Unternehmen, wie Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe, (z. B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu reduzieren.

Im Jahr 2030 soll dieser Satz bei 25 % liegen. Bei Nichteinhaltung der Quote wird eine Strafzahlung (Pönale) für jede nicht eingesparte Tonne CO2 fällig. Die Pönale ist wesentlich teurer: Aktuell liegt sie bei 600 € pro Tonne ausgestoßenem CO2.

Die THG-Quoten von Dritten wie z. B. E-Mobilisten aufzukaufen, wenn quotenverpflichtete Unternehmen ihre THG-Quote nicht durch andere Maßnahmen, wie z. B. das Beimischen von Ökokraftstoffen erfüllen können, bildet die Nachfrage im THG-Quotenhandel.

Auf welcher Gesetzesgrundlage werden die Zertifikate der THG-Quote ausgegeben?

Die THG-Quote ist durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV Nr. 38) geregelt. Gemäß der 38. Bundes-Emissionsschutzverordnung ist das Umweltbundesamt für die Prüfung der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zuständig und zertifiziert die von carbonify eingereichten THG-Quotenanträge.

An wen wird die THG-Quote verkauft?

Hauptsächlich sind es Mineralölkonzerne, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen der THG-Quote jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz zu mindern.

Halten die quotenverpflichteten Unternehmen sich nicht an Ihre Quote, wird eine Strafzahlung für jede nicht eingesparte Tonne CO2 in Höhe von 600 € pro Tonne CO2 fällig.

Ein Quotenverpflichteter hat unterschiedliche Erfüllungsoptionen, um die Anforderungen der THG-Quotenerfüllung zu bewerkstelligen. Insbesondere ist es der Verkauf von Biokraftstoffen, wie z. B. E10 oder E5 an der Tankstelle.

Da die THG-Minderungsquote in den vergangenen Jahren jedoch bedeutend gestiegen ist und bis 2030 auf 25 % steigen wird, schaffen Mineralölkonzerne es nicht allein durch den Verkauf von Biokraftstoffen die Anforderungen zu erfüllen, sodass Strafzahlungen drohen. Deswegen werden THG-Quotenmengen durch öffentliche Ladeinfrastruktur generiert oder die eingesparten CO2-Emissionen von Privatpersonen oder Unternehmen gekauft.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.

Für welchen Zeitraum kann die THG-Quote von E-Mobilisten und Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden?

Die THG-Quote kann einmal pro Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragt werden. Gesetzlich ist das Instrument bis 2030 vorgesehen.

Weitere Fragen?

Schreib uns!

Mit unserem kompetenten Team kommst Du immer ans Ziel! Schreib uns gerne Dein Anliegen und Du kriegst werktags innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.