Ladeinfrastruktur in Deutschland: Chance für E-Flotten

11.07.2025 · Ladeinfrastruktur

Von Melissa Hiltl

Eine zukunftsfähige Elektromobilität ist ohne leistungsfähige Ladeinfrastruktur nicht denkbar. Der systematische Ausbau öffentlicher und privater Ladepunkte zählt daher zu den entscheidenden Faktoren für die Mobilitätswende und bietet Unternehmen attraktive Fördermöglichkeiten, neue Geschäftsmodelle sowie langfristige Wettbewerbsvorteile. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist ein flächendeckendes Netz von einer Million öffentlichen Ladepunkten in Deutschland bis 2030. Ein Punkt entspricht dabei einem Anschluss für ein E-Auto.

Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand und spezielle Förderungen, die vor allem auch Unternehmen beim Aufbau einer E-Flotte und betriebseigenen E-Auto-Ladestationen unterstützen.

👉 Informieren Sie sich über Wissenswertes zur THG-Quote für Geschäftskunden

Wie steht es aktuell um die Ladeinfrastruktur in Deutschland?

Gut zu wissen:

Der Bund hat sich das Ziel einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und einfach zu nutzenden E-Auto-Ladeinfrastruktur gesetzt. Sie soll aus einzelnen Stationen bestehen, die über mehrere Anschlusspunkte verfügen können. Von einer funktionstüchtigen Ladeinfrastruktur ist aber erst dann die Rede, wenn das Netz aus Ladepunkten so gut ausgebaut ist, dass E-Autofahrer und betriebliche Flotten überall in Deutschland zeitnah auf eine entsprechende Säule zugreifen können.

Laut Bundesnetzagentur waren zum 1. Mai 2025 bereits 128.198 Normalladepunkte und 38.669 Schnellladepunkte in Betrieb. Obwohl der Ausbau weiterhin stark voranschreitet, liegt der Bedarf laut einer Studie der „Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur“ bei mindestens 380.000 öffentlich zugänglichen Anschlüssen im Jahr 2030. Somit braucht es weiterhin die umfassende Entwicklung und Förderung, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen.

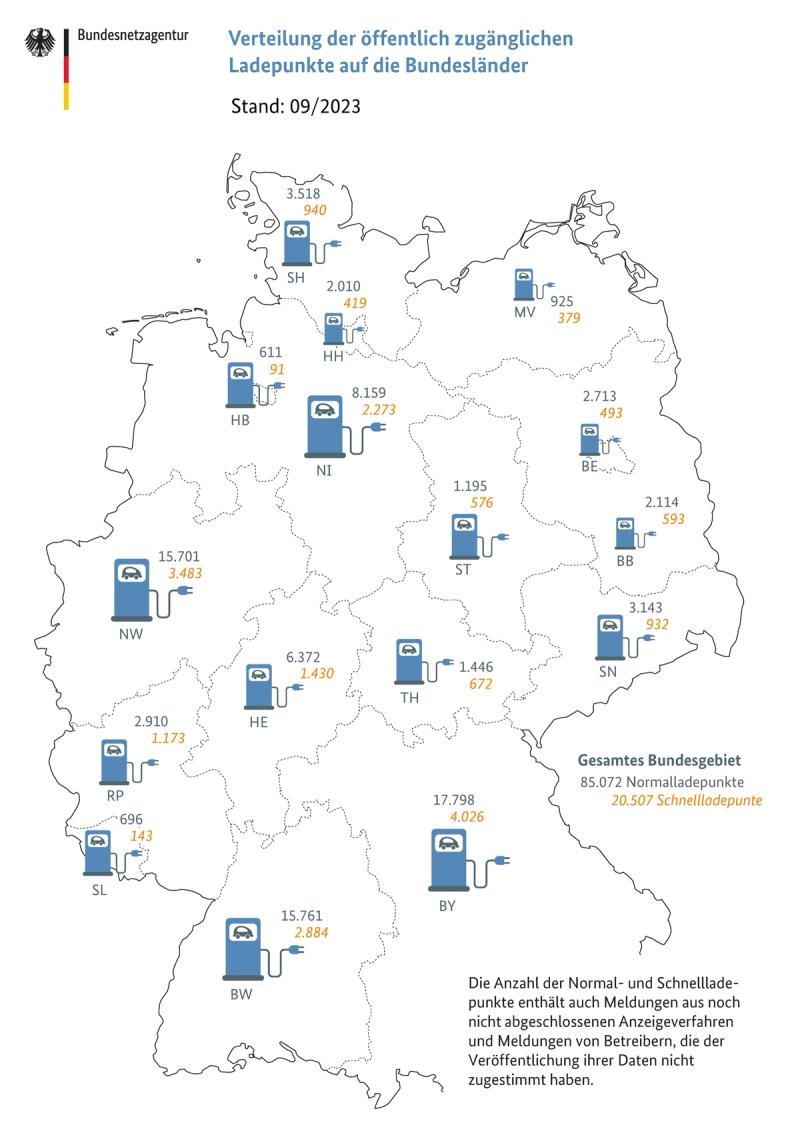

Damit Unternehmen überall auf E-Fahrzeuge setzen und von einer möglichen THG-Prämie profitieren können, müssen Ladepunkte außerdem in allen Bundesländern flächendeckend entstehen. Dass das aktuell noch nicht der Fall ist, zeigt die nachfolgende Karte.

Quelle: Bundesnetzagentur.de, „Ladesäulenkarte“.

Die differenzierte Förderung verschiedener Ladeinfrastrukturen

Genau wie Verbrenner, die ein flächendeckendes Netz an Tankstellen benötigen, braucht es für E-Mobilität eine ausreichende Infrastruktur an Ladesäulen. Nur so können private E-Fahrzeughalter sowie Unternehmen in Logistik, Handel und öffentlicher Hand ohne Reichweitenangst unterwegs sein und E-Flotten auf deutschen Straßen weiter ausbauen.

Man unterscheidet zwischen privaten, öffentlichen und halb-öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Als „halb-öffentlich“ werden dabei jene Ladepunkte bezeichnet, die über eine Zugangskontrolle verfügen. Das kann beispielsweise auf einem zahlungspflichtigen Parkplatz, einer Tiefgarage für Anwohner oder einem Betriebsgelände der Fall sein. Diese Ladepunkte sind somit keiner konkreten Privatperson zugeordnet, können aber auch nicht von jedermann genutzt werden.

Für die private und halb-öffentliche Ladeinfrastruktur kommen häufig Wallboxen zum Einsatz. Sie ergänzen das flächendeckende öffentliche Netz, werden jedoch nicht mehr im selben Maß gefördert wie öffentliche Anlaufstellen.

1. Öffentliche Ladepunkte

Vor allem öffentliche Ladepunkte sind der Schlüssel für ein bedarfsgerechtes E-Mobilitätsnetz. Sie bauen Reichweitenängste ab und erleichtern den Umstieg auf Elektromobilität im gewerblichen wie privaten Sektor. Der flächendeckende Ausbau ist für Betriebe auf dem Land besonders wichtig, da Strecken hier weiter sind.

Staatlich gefördert werden neben der Anschaffung und Errichtung von öffentlicher Ladeinfrastruktur an neuen Standorten auch die Aufrüstung oder Ersatzbeschaffung sowie die Weiterentwicklung der Netzanschlüsse durch Kommunen. Dies dient der gesetzlichen Verpflichtung der Bundesregierung, eigene Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 um 48 Prozent zu senken.

Zusätzlich zur klassischen Förderung bietet die THG-Quote einen attraktiven Anreiz für Betreiber öffentlicher Ladeinfrastrukturen: Jährlich können THG-Prämien für eingespartes CO₂ beantragt werden, das durch den gelieferten Strom substituiert wird. Wer den Stromverbrauch an seiner Ladeinfrastruktur transparent nachweist, trägt demnach nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern profitiert von attraktiven wirtschaftlichen Vorteilen.

👉 Jetzt Fördermechanismus THG-Quote nutzen

2. Betriebliche und halb-öffentliche Ladepunkte

In diesem Bereich eröffnen sich Unternehmen viele Chancen, die eine eigene E-Flotte betreiben wollen. Sie sind auf den Ausbau betriebsinterner bzw. halb-öffentlicher Ladesäulen angewiesen. Nutzen sie hierbei erneuerbare Energien, tragen sie gleichzeitig in hohem Maß zum Erreichen der Energiewende-Ziele bei.

Für Unternehmen bietet sich vor allem die staatliche „Förderung für gewerblich genutzte Schnellladepunkte“ an. Um den Hochlauf der E-Mobilität im gewerblichen Bereich konsequent voranzutreiben, stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) seit 2024 weitere 150 Millionen Euro für die gezielte Förderung von Schnellladeinfrastruktur zur Verfügung. Das Programm richtet sich besonders an Unternehmen mit fahrleistungs-intensiven Fuhrparks. Auch kleine und mittlere Betriebe, Handwerksunternehmen, Pflege- und Sozialdienste sowie Logistikdienstleister profitieren.

Bedingungen der „Förderung für gewerblich genutzte Schnellladepunkte“

- Zuwendung pro Antrag auf 5 Mio. Euro begrenzt

- Förderquote für kleine und mittlere Unternehmen: bis zu 40%

- Förderquote für Großunternehmen: bis zu 20%

- Förderfähige Ausgaben pro Ladepunkt auf Höchstbetrag begrenzt (abhängig von Leistung)

- Auftragsvergabe erst nach Bewilligung des gestellten Antrages

- Planungsleistungen Dritter, Leasingraten oder Mietausgaben nicht förderfähig

- Beschränkt auf Schnellladepunkte im Inland

- Ladeinfrastruktur muss mindestens 2 Jahre im Unternehmenseigentum verbleiben

- Erforderlicher Strom stammt aus erneuerbaren Energien

- Verbindung mit weiteren Fördermitteln ist unzulässig

- Beschaffung und Installation innerhalb von 18 Monaten nach Eingang des Bewilligungsbescheides

Eine indirekte Form der Förderung ist auch die THG-Quote für Unternehmen: Betriebliche Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladepunkten können am THG-Quotenhandel teilnehmen und über Anbieter wie carbonify attraktive Zusatzerlöse pro geladener Kilowattstunde erzielen.

Die THG-Quote als Business-Case: Warum sich die Prämie für Unternehmen lohnt

Die Treibhausgasminderungsquote stellt für Unternehmen einen konkreten Business-Case mit messbaren finanziellen Vorteilen dar. Im Kontext zunehmender Elektromobilität eröffnet sie neue Wege, Investitionen in Ladeinfrastruktur schneller zu amortisieren und gleichzeitig kontinuierliche Zusatzerlöse durch Ladesäulen und quotenberechtigte Fahrzeuge zu generieren.

Weshalb der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die THG-Quote Hand in Hand gehen:

- Stark frequentierte Ladeinfrastrukturen bieten Unternehmen höhere THG-Prämien.

- Betreiber von Flotten mit eigener Ladeinfrastruktur können durch die Kombination von interner und öffentlicher Nutzung Zusatzerlöse erzielen.

- Die erwartbaren Prämien lassen sich in die Wirtschaftlichkeitsrechnung integrieren.

- Öffentliche Fördermittel und laufende THG-Erlöse ergeben zusammen ein stabiles Finanzierungsmodell, das sich besonders für Kommunen, Immobilienunternehmen, Einzelhandel oder Versorger anbietet.

- Auch für jedes rein batterieelektrische Fahrzeug (BEV) – vom E-PKW bis zum E-LKW oder E-Bus – kann jährlich eine THG-Prämie beantragt werden.

- Selbst Fuhrparkbetreiber und Leasinggesellschaften erhalten über eine clevere Bündelung und Vermarktung ihrer Flottenfahrzeuge zusätzliche Einnahmen.

Ebenso wie durch eine größere Ladeinfrastruktur steigt die THG-Quote für Ihre Fahrzeugklasse mit dem jeweiligen Stromverbrauch. Die THG-Quote ist bei Nutzfahrzeugen und Bussen entsprechend deutlich höher als bei PKWs.

👉 Optimal von der THG-Prämie für Unternehmen profitieren

3. Private Ladeinfrastruktur

Auch private Wallboxen tragen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau einer fortschrittlichen E-Auto-Ladeinfrastruktur bei. Die 2023 eingerichtete Förderung für eine Anschaffung privater Wallboxen in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher besteht heute nicht mehr. Allerdings bieten einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg weiterhin eigene Programme zum Ausbau privater oder geschäftlicher Ladeinfrastrukturen an, die in Kombination mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

- Nordrhein-Westfalen gestattet Zuschüsse für den Kauf, Einbau und Anschluss von privater Ladeinfrastruktur. In Kombination mit einer neuen PV-Anlage sind es bis zu 1.500 €

- Baden-Württemberg stellt Privatpersonen und Unternehmen Fördermittel für den Kauf eines E-Autos oder einer Wallbox über die L-Bank (Förderbank des Landes) bereit. Die einzige Voraussetzung ist, dass eine eigene PV-Anlage vorhanden sein muss

- Die Städte Dachau, Düsseldorf, Frankfurt/Oder, Grünwald, Hannover, München und Kreis Segeberg haben lokale Förderungen für Wallboxen. Weitere Informationen finden sich auf den jeweiligen Homepages.

Dabei kommt einem eigenen E-Auto in Privathaushalten auch eine wichtige Rolle als Stromspeicher zu. Selbst generierter Strom verbleibt „im Fahrzeug“ oder wird sofort genutzt und nicht für einen günstigeren Preis ins Netz eingespeist. Zudem ist die THG-Prämie für private E-Mobilisten ebenso wie für Unternehmen eine attraktive Möglichkeit, alle Potenziale elektrischer Mobilität auszuschöpfen und Auszahlungen zu erhalten.

👉 Vorteile der THG-Prämie privat nutzen

Wie entwickelt sich Ladeinfrastruktur durch Förderungen weiter?

Eine gezielte Förderung von Ladeinfrastruktur zeigt Bürgern in Deutschland einerseits, dass die Verkehrswende Relevanz hat und aktiv vorangebracht werden soll. Gleichzeitig ermöglicht sie es immer mehr Unternehmen, auf eine E-Flotte umzustellen und attraktive Vorteile wie die THG-Quote als staatlich unterstützte Ausgleichszahlung für eingesparte CO₂-Emissionen zu nutzen. Das reduziert die finanzielle Belastung, die durch den Umstieg auf E-Mobilität und erneuerbare Energien entstehen kann. Förderungen und der THG-Quotenhandel machen den Aufbau von Ladeinfrastrukturen also interessanter und erschwinglicher.

Obwohl die absolute Zahl an normalen Ladepunkten schneller wächst, werden prozentual vor allem mehr Schnellladepunkte gebaut. Hier sehen Kommunen zunehmend auch die regionale Wirtschaft in der Pflicht. Wenn diese auf finanzielle Anreize sowie staatliche Förderungen setzt, rückt die Erfüllung deutscher Ziele zur Ladeinfrastruktur in greifbare Nähe.

👉 Nutzen Sie unsere strategische Beratung für Ihr Unternehmen

Das sagen unsere Geschäftspartner und Kunden über uns.

Was Dich noch interessieren könnte:

Wir haben alle weiteren Informationen für Dich in unseren FAQ zusammengetragen.

Wähle eine Kategorie

Was versteht man unter dem THG-Quotenhandel?

Der THG-Quotenhandel liegt der THG-Quote zugrunde. Unternehmen, wie Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe, (z. B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu reduzieren.

Im Jahr 2030 soll dieser Satz bei 25 % liegen. Bei Nichteinhaltung der Quote wird eine Strafzahlung (Pönale) für jede nicht eingesparte Tonne CO2 fällig. Die Pönale ist wesentlich teurer: Aktuell liegt sie bei 600 € pro Tonne ausgestoßenem CO2.

Die THG-Quoten von Dritten wie z. B. E-Mobilisten aufzukaufen, wenn quotenverpflichtete Unternehmen ihre THG-Quote nicht durch andere Maßnahmen, wie z. B. das Beimischen von Ökokraftstoffen erfüllen können, bildet die Nachfrage im THG-Quotenhandel.

Auf welcher Gesetzesgrundlage werden die Zertifikate der THG-Quote ausgegeben?

Die THG-Quote ist durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV Nr. 38) geregelt. Gemäß der 38. Bundes-Emissionsschutzverordnung ist das Umweltbundesamt für die Prüfung der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zuständig und zertifiziert die von carbonify eingereichten THG-Quotenanträge.

An wen wird die THG-Quote verkauft?

Hauptsächlich sind es Mineralölkonzerne, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen der THG-Quote jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz zu mindern.

Halten die quotenverpflichteten Unternehmen sich nicht an Ihre Quote, wird eine Strafzahlung für jede nicht eingesparte Tonne CO2 in Höhe von 600 € pro Tonne CO2 fällig.

Ein Quotenverpflichteter hat unterschiedliche Erfüllungsoptionen, um die Anforderungen der THG-Quotenerfüllung zu bewerkstelligen. Insbesondere ist es der Verkauf von Biokraftstoffen, wie z. B. E10 oder E5 an der Tankstelle.

Da die THG-Minderungsquote in den vergangenen Jahren jedoch bedeutend gestiegen ist und bis 2030 auf 25 % steigen wird, schaffen Mineralölkonzerne es nicht allein durch den Verkauf von Biokraftstoffen die Anforderungen zu erfüllen, sodass Strafzahlungen drohen. Deswegen werden THG-Quotenmengen durch öffentliche Ladeinfrastruktur generiert oder die eingesparten CO2-Emissionen von Privatpersonen oder Unternehmen gekauft.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.

Für welchen Zeitraum kann die THG-Quote von E-Mobilisten und Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden?

Die THG-Quote kann einmal pro Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragt werden. Gesetzlich ist das Instrument bis 2030 vorgesehen.

Weitere Fragen?

Schreib uns!

Mit unserem kompetenten Team kommst Du immer ans Ziel! Schreib uns gerne Dein Anliegen und Du kriegst werktags innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.